Es ist ein Bild, was viele kennen - ob von der Bühne, aus dem Internet oder der Fantasie: Eine gefesselte Frau liegt geknebelt auf dem Boden. Sie sabbert und windet sich - Seile schneiden sich ein. Sie stöhnt- schwankt zwischen Hilflosigkeit und Erregung, den Blicken des Fesslers und des Publikums schutzlos ausgeliefert...

Die “leidende Frau” zieht sich wie ein roter Faden durch die BDSM- und Shibari-Szene und löst seit jeher große Faszination aus. Doch warum zieht uns dieses Bild so in seinen Bann?

Was viele nicht wissen: Die erotische Kraft einer leidenden Frau ist ein ur-menschlicher Archetyp, ein fertiges Motiv, was sich “Maid in Not” nennt oder im Englischen als “Damsel in Distress” bekannt ist. Ein Bild, in dem sich Leid und Erotik miteinander verweben.

In diesem Beitrag geht es um die Faszination weiblichen Leidens im Shibari und warum die Inszenierung von Leid so eine immense erotische Kraft entfalten kann.

1. Wodurch entsteht die Wirkung?

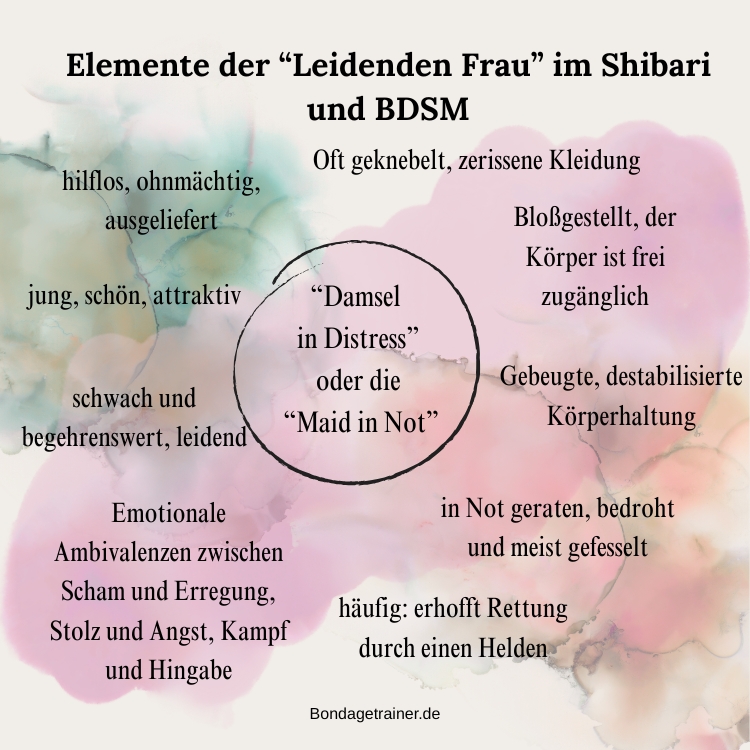

Die “Maid in Not” ist eine junge, schöne Frau, die in eine Notsituation gerät und darin große Hilflosigkeit und Ohnmacht erfährt. Häufig wird sie gefesselt und von Umständen bedroht, die eine Vielzahl an Emotionen in ihr auslösen. Sie ist nicht nur körperlich ausgeliefert - auch emotional ist sie gefangen und Opfer sich abwechselnder Zustände von Scham, Stolz, Erregung, Angst, Schüchternheit oder Hingabe. Ihre Schönheit und Reinheit vermischen sich mit ihrem Leid und werden zur Projektionsfläche für erotische Fantasien.

Semenawa (das “quälende/folternde Seil”) ist einer Spielart des Shibari, bei dem die “Maid in Not” das Kernthema darstellt. Die Fesselung ist hier schon lange nicht mehr allein im Fokus - stattdessen geht es darum, durch die Wirkung der Seile, tief liegende intensive Emotionen freizusetzen. Physischer Schmerz ist dabei eines der Mittel, aber auch Erniedrigung, Bloßstellung und das Kreieren besonders spannungsreicher emotionaler Situationen.

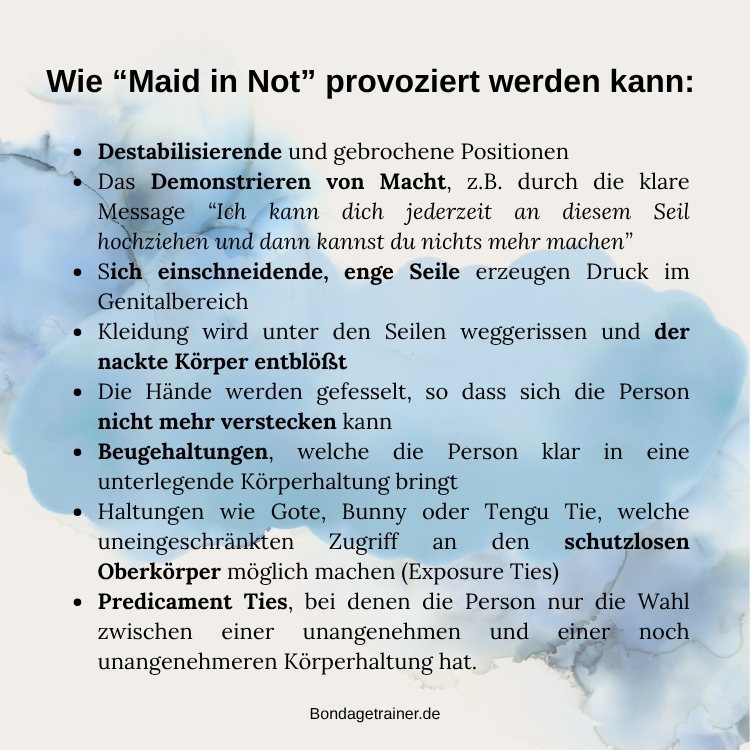

Aber wie genau funktioniert das? Ein paar Beispiele:

All das soll bewusst belastend und intensiv sein, so dass emotionale Reaktionen sicher provoziert werden.

2. Warum “Maid in Not” ein tief verwurzeltes Motiv ist

Die Maid in Not impliziert auch häufig das Warten auf eine Rettung - bzw. einen Retter. Hier treffen dann in den Geschichten männlich-heroische Stärke (in Anblick einer Bedrohung oder eines Monsters) auf weiblich-erotisiertes Leid, was erlöst wird. Aber woher kommt es?

Antike

Schon in der griechischen Mythologie war es Andromeda, die an einen Felsen gekettet und einem Meeresmonster geopfert werden sollte. Perseus rettete sie jedoch vor ihrem Schicksal. Iphigenie sollte sogar von ihrem Vater den Göttern geopfert werden und wurde gefesselt zur Opferung geführt.

👉 Wikipedia-Artikel über Andromeda

Mittelalter

Hier sind es natürlich die Rittererzählungen und Minnelyrik, welche von in Not geratenen Jungfrauen berichten und durch Tapferkeit und Mut befreit oder gerettet werden mussten.

Märchen

In zahlreichen Märchen, wie z.B. Rapunzel oder Dornröschen ist es das Motiv der leidenden und gequälten Frau, die schließlich erlöst und gerettet werden konnte. Ganz ähnlich wurden diese Erzählungen von Disney und den Hollywoodfilmen weitergeführt: King Kong, Indiana Jones oder Wonder Woman sind nichts anderes als “Maid in Not”- Motive: Die sexualisierten Heldinnen sind halb hilflos, halb mächtig.

Es ist also nicht so, dass die “Maid in Not” eine neue Erfindung von BDSMern oder ein reines Shibari- Phänomen wäre. Das Motiv ist uralt und findet sich in vielen Kulturen in Themen wie Ohnmacht und Rettung, Gefahr und Begierde sowie zahlreicher Liebeserzählungen wieder.

3. Theorien zur Faszination am Leid des Anderen

Wichtig ist zu wissen, dass nicht jeder Mensch gleichermaßen Freude daran hat, seinen Fesselpartner leiden zu sehen. Auch nicht jedes Bondagemodel möchte Shibari auf diese Art praktizieren. Es gibt zahlreiche Stile und Fesselungen, die ganz ohne “zelebriertes Leid” (Semenawa) oder der Inszenierung des “Maid in Not” - Themas auskommen. Und von denen, die es doch genießen, sind auch nicht alle Sadisten oder Masochisten.

Aber manchmal ist Shibari ein gutes Mittel, um Emotionen ohne Erklärung einfach rauslassen zu können. Es dient als Ventil und die Seile können einem helfen, einen Zugang zu den im Körper gespeicherten Gefühlen zu finden. Die fesselnde Person hat dann die Aufgabe, den Raum zu halten, auf Sicherheit zu achten und das somit kontrollierte Leid des Gegenübers zu ertragen - oder eben bewusst zu erotisieren.

Und man fragt sich dann vielleicht: Ist das Bedürfnis, andere für die eigene Erregung leiden zu sehen, nicht völlig bizarr? Im Folgenden möchte ich dir ein paar spannende Erklärungsansätze für die Faszination und Erotisierung des Leidens vorstellen.

Theorie Nr. 1 (Psychologie): Die Erlaubnis leiden zu dürfen

Vielen Menschen wurde in der Kindheit untersagt, Emotionen zu zeigen. Sie sollten nicht weinen und immer stark sein. Was aber, wenn der Kontext genau diese Emotionen förmlich erzwingt und einfordert? Wenn genau das Emotionen-Zeigen ausdrücklich erwünscht ist? Vielleicht ist es auch eine willkommene Chance, die Gefühle zu durchleben und endlich das ausdrücken zu können, was früher nicht ging oder sogar untersagt worden ist.

Theorie Nr. 2 (BDSM-Theorie): Dominanz-Verstärker

Das Zusehen am Leid des Gegenübers verstärkt das eigene Machtgefühl immens. Es kann sehr lustvoll sein, wenn es doch ein Leichtes wäre, die Person aus ihrer misslichen Lage zu befreien - und es dennoch nicht zu tun. Dass wir so starke Emotionen bei einem Anderen auslösen können, kann Dominanzfantasien in uns beflügeln, die als erregend wahrgenommen werden können. Der “Täter” - im spielerischen Rahmen einer BDS-Session - kann leicht zum “Retter” werden und es können sich Beschützer-Instinkt mit Machtgeilheit zu einer hochsexuellen Szene vermischen.

Theorie Nr. 3 (Neurobiologie): Angst & Geilheit

In besonders intensiven Situationen, die im sicheren Rahmen kreiert werden, werden viele Hormone und Neurotransmitter gleichzeitig freigesetzt. Durch Adrenalin (Spannung, Aufregung, Risiko) und Endorphinen (aufgrund des Schmerzes, Dehnung, Druck) erhöht sich die Libido. Angst vermischt sich so mit Lust und kann für intensivere Orgasmen sorgen.

Theorie Nr. 4 (Psychologie/Traumatologie): Die eigene Ohnmacht sicher betrachten/fühlen

Wenn Menschen sich in ihrer Vergangenheit oft ausgeliefert oder hilflos gefühlt haben, kann es sein, dass:

- Sie sich diesem unaufgelösten Thema nähern, indem sie anderen - in sicherer Distanz - bei einer bewusst inszenierten Hilflosigkeit zusehen.

- Sie unbewusst immer und immer wieder eine Reinszenierung der erlebten Hilflosigkeit suchen. Dahinter steckt oft der Wunsch einer positiven Auflösung und Integration des Erfahrenen.

- Sie Dinge/Situationen, die sie nicht begreifen können, da sie zu stark und zu intensiv für sie sind, erotisieren. Großes Leid und ein Ohnmachtsgefühl zu erotisieren, macht es wieder zu eigen und verleiht einen Triumpf über das Thema.

Theorie Nr. 5 (Menschliche Grundemotion): Schadenfreude

Vielleicht ist es auch einfach nur die in uns Menschen tief verankerte, simple Schadenfreude. Aus der Sicherheit heraus dem Leid der Anderen zusehen, ist nichts anderes als wenn wir uns Reality TV ansehen würden. Wir vergleichen uns aus sicherer Entfernung oder hinter dem Fernsehbildschirm mit dem Gegenüber und stellen dann fest, dass es uns selbst gerade viel besser geht. Wir nehmen das als “Entlastung” wahr und erfreuen uns ein bisschen daran, dass auch andere leiden und wir gerade nicht.

Theorie Nr. 6 (Feminismus): Die Kontrolle des Weiblichen

Weiblichkeit und Schönheit werden in vielen Kulturen seit jeher als besonders machtvoll angesehen. Schönheit zu kontrollieren oder zu “zerstören” kann in patriarchalen Gesellschaften für beide Geschlechter große Befriedigung auslösen.

Theorie Nr. 7 (Ambivalenz): Die Ästhetik des Schmerzes

Leid und Schmerz machen, dass sich die Mimik verändert, die Person beginnt schwerer zu atmen und stöhnt. Der Körper krümmt sich und zuckt, wimmert oder spannt sich an. Genau diese Reaktionen können einfach interessant zu beobachten sein oder als ästhetisch empfunden werden. Vor allem wenn diese Situation eigentlich kontrollierbar und bewusst gewählt worden ist.

Vielleicht helfen diese Theorien, die Faszination der “Maid in Not” etwas besser einordnen zu können. Es scheint erklärbarer und “normaler” als man auf den ersten Blick vielleicht angenommen hat.

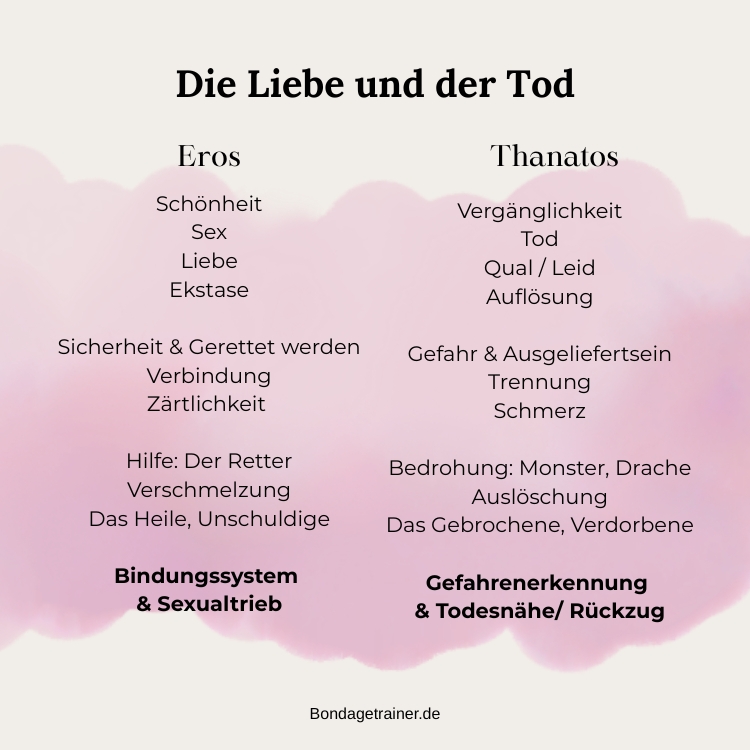

4. “Maid in Not” oder doch Thanateros?

Genau diese Schönheit im Leid zu sehen, triggert ein noch viel älteres Motiv der Menschheitsgeschichte, nämlich die Vermischung des Liebestriebs “Eros” mit der Todessehnsucht “Thanatos” - der Gleichzeitigkeit von Ekstase und Auflösung, Thanateros genannt. Das “Maid in Not”- Motiv könnte nichts anderes sein als die Faszination an der Gleichzeitigkeit von...

Es könnte also sein, dass hinter der Faszination an leidenden, gefesselten Frauen kein oberflächliches Fantasiespiel steht, sondern es ein Spiegel unserer tiefsten Triebe ist. Spirituell, philosophisch und neurobiologisch.

Es könnte also sein, dass hinter der Faszination an leidenden, gefesselten Frauen kein oberflächliches Fantasiespiel steht, sondern es ein Spiegel unserer tiefsten Triebe ist. Spirituell, philosophisch und neurobiologisch.

5. Fazit

Ich denke es ist wichtig, dass wir uns besonders im Shibari und Kinbaku im Klaren darüber sind, dass es ein Motiv der “Maid in Not” gibt und dass dieses in seinem Ursprung patriarchale Vorstellungen von weiblicher Schwäche und männlichem Heldentum durchaus bedient.

Weiblichkeit, Verletzlichkeit oder Schönheit ist nichts, was kontrolliert und gebrochen werden muss - aber es kann für eine Fessel-Session ein aufregendes Werkzeug für emotionale Tiefe sein, wenn wir diese Dynamik bewusst inszenieren. In ihr liegt viel Kraft und Ambivalenz - das Thema bringt auf jeden Fall Dramaturgie und Spannung rein.

Und noch ein Gedanke zum Schluss: Der dominante Part hat nur soviel Macht, wie das Bondagemodell oder die/ der Sub zuvor eingeräumt hat. Wer hat hier wirklich die Macht? Oft sind es auch die Models selbst, die in diese Rolle bewusst hinein gehen wollen. Der/die fesselnde hat manchmal auch Schwierigkeiten damit, diese Emotionen verursacht zu haben, bzw. verursachen “zu müssen”.

Beitragsbild: "Ruhige Andromeda wartet auf die Opferung", von Gustave Doré (1832-1883) https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Andromeda_by_Gustave_Dore_(1832-1883).jpg